茨城県が一部の改善を公表【2】

2024年6月上旬の報告(以下、前回報告)のあと、2025年1月までに下記の【1】~【7】通り、茨城県はいくかの改善を行ったことを畜産センターのウェブページ「アニマルウェルフェアの取り組みについて」で公表しました。ひどい現状からみて、決して完璧ではありませんし、JAVAたちが指摘してきた問題点のうち現状が不明の部分も残っていますが、少しずつ良くなっていると言えるでしょう。今後も随時、改善情報が同ページ上で公表されていくものと思われます。

画像:茨城県畜産センターのウェブページ「アニマルウェルフェアの取り組みについて」より

【1】「アニマルウェルフェアの取り組みについて」の研究員の勉強会を開催

勉強会の開催をするとは、前回報告で公言していたので、それが実施されたことは評価しなくてはいけませんが、不定期や年1回では話にはなりません。せめて月に1度は行うべきです。

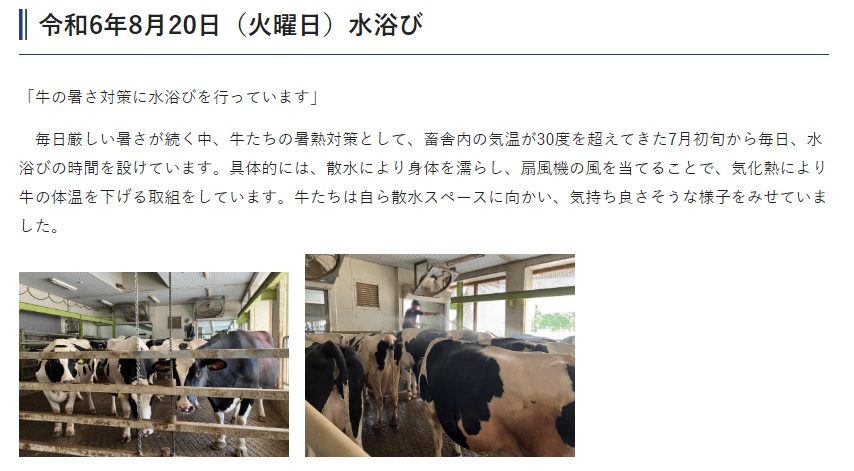

【2】乳牛舎におけるフリーストールベッドの掘り起こしの継続

これについても、前回報告で県は公表をしていましたが、こまめな牛床の掘り起こしが継続されているのは評価できます。前回も指摘しましたが、県の資料の写真でもわかるようにベッド(前方の上段部分)の長さが牛の体長に比べて短いため、体を伸ばして横臥できない状態には変わりがありません。ベッドのサイズを大きくすることが当面できないのであれば、せめて屋内施設と屋外施設を牛が自由に行き来できる飼育方法に変更することが必要です。

【3】暑さ対策として水浴びを実施

体を濡らし、そこに風を当てて気化熱で体温を下げるのは、牛の暑さ対策として一般的です。これまでは換気扇のみで、しかも職員の仕事終わりに換気扇を切っていましたので、これが十分な時間と頻度で行われれば、暑さ対策となりうるでしょう。ただ、いまだミストが出る装置もしくは調査をした外部有識者が勧める「ドライフォグ」の装置による方法は行われていません。人の手によるホースの散水は短時間に限られ、一日の大半は暑さに苦しむことが懸念されます。職員の負担軽減のためにも、きちんと設備を整えるべきです。

また、写真では乳牛しか映っていませんが、水浴びが肉用牛にも行われているのかが気になります。

【4】外部有識者による調査の実施

前回指摘したように年1回では不十分です。季節によって飼育場の環境は変化します。たとえば、運動場の泥濘化は気温の低い時期にだけ発生しますので、毎年8月の調査だけでは確認できません。月1回、最低でも季節ごとの調査は必要です。

【5】外部有識者調査を受けての2点の改善

前回指摘したように、農作物に使われる寒冷紗を用いており、日光を通してしまっていることがわかります。安価なもので済ませたいのでしょうけれど、寒冷紗は牛の暑熱対策としては不十分です。きちんとした屋根を設置すれば雨よけにもなります。

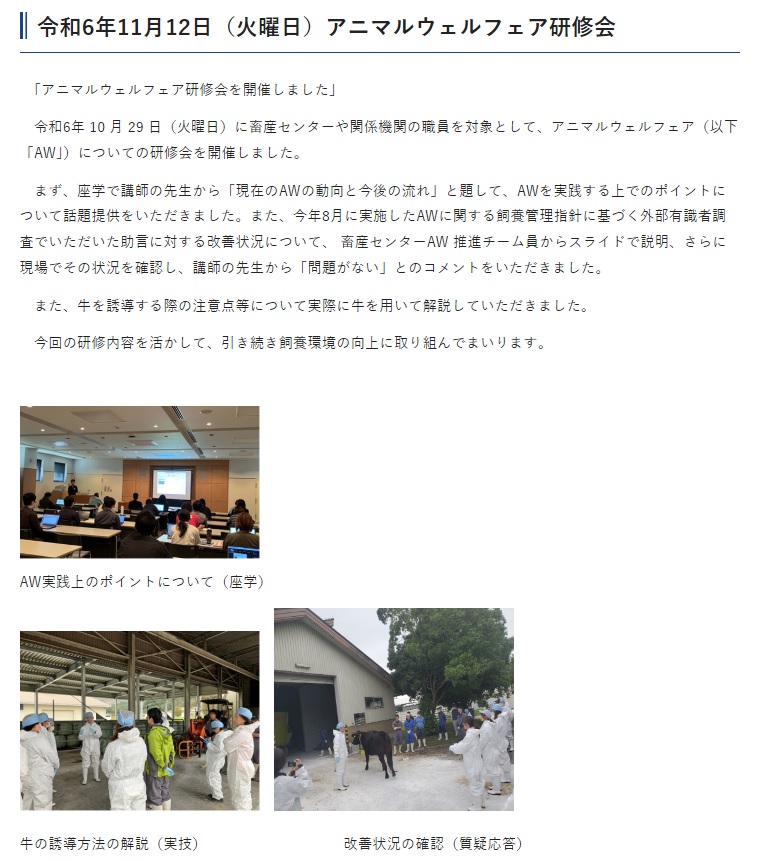

【6】職員を対象にしたアニマルウェルフェア研修会の開催

特にこちらの研修は、研究員だけでなく、牛を扱うことがはるかに多い現場職員も含まれるので、さらに重要で、月に1度は行うべきです。「牛の誘導方法の解説」については、具体的にどのような実技や解説がなされたのか県の報告ではわかりませんが、これまで行ってきた竹棒や掃除道具で叩く、突くといった暴力的な方法を講師が良しとするはずはないでしょう。

【7】牛にブラッシングを実施

自由放牧されている牛であれば、自分で掻くことのできない背中や腰を様々な形の自然の木々を選んで、体をこすりつけて掻くことができます。また牛舎でもカウブラシ(牛が体で押すとブラシが回転して牛をグルーミングしてくれる器具)があれば代替手段となるでしょう。カウブラシには自然界のような多様性はないため、時間とともに利用頻度が低下しますが、それでもないよりはずっとましです。カウブラシのある牛舎では、牛がそれに体のあちこちをこすりつけて気持ちよさそうしている姿をよく見られます。

しかし、茨城県畜産センターの牛たちは放牧されていませんし、カウブラシも設置されていません。のっぺりした無味乾燥な牛舎には、牛がグルーミングしたい部分を掻けるような素材もありません。

そのため、人手によるブラッシングは必須と言えます。人手によるブラッシングはカウブラシ器具と違って、牛との信頼関係を築くことができるというメリットもあります。

すべての牛が、こまめにブラッシングの機会が得られるよう、気が向いたときに行うというのではなく、ルーチンとしてブラッシングを組み込む必要があります(せめて週に2回はブラッシングを受けられる頻度で)。

現状が不明な部分について県から回答

JAVAたちが要望書で求めていることについて、県からは曖昧な回答しかないことはこれまでにお伝えしてきましたが、2024年9月、関係者の方を介して県から下記の回答を得ることができました(全文転記)。

動物愛護団体から要望のあった項目の改善状況について

茨城県畜産センターの牛の管理について、令和5年1月以降、住民監査請求など要望をいただいたところです。

畜産センターでは、国のアニマルウェルフェア(AW)の指針(令和5年7月策定)に基づき家畜の飼養管理状況の点検を全てのエリアで実施するとともに、令和5年8月には外部有識者による調査を実施し、必要な事項について改善を行いました。

なお、外部有識者による調査については、毎年実施することとしており、本年度からは、チェックリストに基づく自主点検や全ての職員を対象とした研修会等も行っております。

その上で、お問い合わせの点について以下のとおり回答いたします。

1 飼養環境の改善が全てのエリアで行われているか

- これまでの外部有識者による調査や自主点検に基づき、全てのエリアで以下のとおり改善を実施しております。

(主な改善項目)

- 乳牛の休憩場所の土が固く快適性に問題があったことから、令和5年8月以降、月2回の土の掘り起こしを実施するとともに、固くなりにくい川砂をブレンドすることにより、牛の快適性を確保しました。

- 牛舎内の葉尿溝を覆うグレーチングに隙間があり、牛が肢を落として怪我する可能性があったことから、令和5年度中に隙間なくグレーチングを設置しました。

- バドック内に日陰がなかったことから、令和5年8月に寒冷紗の日よけを設置しました。

2 胃液採取の方法の改善をしていただけるか

- 研究を実施する上で、胃液採取の必要性が生じることがありますが、その際、家畜にできるだけ苦痛を与えないために、短時間で速やかに行う必要があります。

- 現在、胃液採取を行う実験は計画しておりませんが、今後、胃液採取を行う場合には、より家畜に苦痛を与えないよう手技・手法についても検討してまいります。

3 スタンガンの使用が禁止されているか

- スタンガンは使用しておりません。なお、スタンガンは廃棄済みです。

4 消毒液を用いての殺処分が廃止されているか

- 消毒液を用いての殺処分については廃止しております。

- 今後、やむを得ず殺処分の必要なケースが生じた場合には、鎮静剤等を用いて、できる限り家畜が苦痛感じない状態を確保した上で実施してまいります。

5 実験計画書に実験の方法について記載欄を設けたか

- 畜産センターでは、科学的観点、動物愛護の観点、環境保全の観点から適正な動物実験を実施するため動物実験委員会を開催しており、その際の審査は「動物実験計画書」に基づき行っています。

- 令和5年までの動物実験計画書様式の「実験方法」の欄は、チェックボックス内をチェックするだけで具体的な手法を記載する欄はありませんでしたので、令和6年度からは具体的な実験の手法について記載する欄を設け、より苦痛の少ない実験方法について、しつかり議論できるよう改善を図りました。

6 私たちが畜産センターを訪問し、現場を確認させていただきたい

- 家畜伝染病防疫の観点から畜産センター施設内への一般の方の立ち入りは、御遠慮いただいております。御理解いただきますようお願いいたします。

スタンガンの廃棄、消毒薬による殺処分の廃止、動物実験計画書の様式の変更など改善が確認できました。しかし、胃液採取については、私たちは牛への負担が軽くすむ具体的な医療機器の紹介もして、方法を変えるよう求めていて、県の回答からは、畜産センターが具体的にどういった方法に変えることを検討しているのかまではわからないなど、気になる点、改善が必要な点はまだまだあります。

引き続き皆さんの声を届けてください

私たちが県の改善状況に注目していることを伝え、引き続き改善を進めていくように、「改善した点は評価しているが、まだ問題は色々ある。さらに改善を進めていって」といった声を届けてください。

■茨城県知事 大井川和彦殿

〒310-8555 水戸市笠原町978番6

電話 :029-301-2133(総務部報道・広聴課 広聴・相談担当)

「私の提案」メールフォーム